Große Städte unterliegen dem Lauf der Welt, besonders ihre Straßen, Plätze und Stadtteile wechseln ihre Bezeichnung oft paralell zu den historischen Strömungen. Für Berlin kann man diese Umbenennungen auf einer Liste nachlesen, auffällig sind natürlich vor allem die nach 1945 dringend nötigen Bereinigungen.

Häufig kommt es in deisem Prozess aber auch zu irrwitzigen Konstellationen: In jüngster Zeit war das die teilweise Umbenennung der Kochstraße in Rudi-Dutschke-Straße, sodass diese nun ausgerechnet auf die Axel-Springer-Straße stößt. Nach der „Wende“ wurden ebenfalls etliche Straßennamen geändert, insbesondere im „Osten“, aus zum Teil unverständlichen Bewegründen.

So musste zum Beispiel Wilhelm Külz, der sich 1933 als Bürgermeister von Dresden geweigert hatte, die Hakenkreuzfahne zu hissen, seine Straße an den Markgrafen zurückgeben. Auch der kommunistische Reichstagsabgeordnete und Widerstandskämpfer Hans Beimler, der 1936 im Spanischen Bürgerkrieg unter nicht ganz geklärten Umständen ums Leben kam, wurde auf diese Art ausgelöscht. An seine Stelle trat Otto Braun, ein Politiker, der mit dem Schwierigkeiten des Exils zu kämpfen hatte. Sicher auch keine schlechte Wahl, aber richtig schlüssig erscheinen solche Entscheidungen nicht. Der Besarinplatz nämlich, benannt nach dem ersten sowjetischen Stadtkommandanten, wurde entgegen der Absicht nicht in Baltenplatz rückverwandelt. Der Bürgermeister griff ein, wohl aufgrund russischer Missbilligung der Absicht.

Die Straßen von Berlin bergen in sich äußerst interessante historische Hintergrundinformationen, denen es sich immer wieder einmal nach zu gehen lohnt. (Ähnlich wie die an vielen Stellen der Stadt verteilten Stolpersteine.) Einen aufschlussreichen Einblick – nicht nur in Bezug auf die Namensgebung – bot mir in dem Zusammenhang übrigens Régine Robin in ihrem Buch »Gedächtnis einer Stadt«, ab Seite 169, Der Bürgerkrieg der Erinnerungen, Die Toten sind nicht geschützt: die Straßennamen. Dort heißt es auf Seite 178:

Die Bürgermeister der Bezirke Prenzlauer Berg, Mitte und Friedrichshain weigerten sich, die Änderungen der Namen von Clara Zetkin (Dorotee), Arthur Becker (Kniprode), Dimitroff (Danzig) und Hans Beimler (Otto Braun) zu akzeptieren. Schließlich setzte sich [Senator] Haase durch, indem er erklärt, daß das Geschichtbewußtsein der Bewohner der Ostbezirke zu sehr von Parteipolitik der DDR geprägt sei und daß sie nicht in der Lage seien, ein Urteil zu fällen.

Dieses Buch ist eines meiner liebsten über Berlin und bietet ein einzigartiges Bild der Stadt. Sozusagen von außen betrachtet, mit dem Blick einer kanadischen Schriftstellerin und Historikerin. Lesenswert!

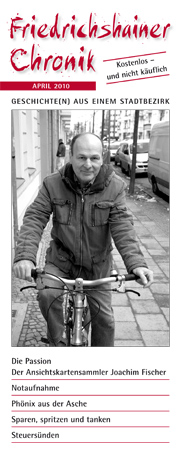

Schon ihr Format und das schöne Layout lassen nur Gutes ahnen: Die Friedrichshainer Chronik berichtet informativ und liebevoll aufbereitet über alles, was in Friedrichshain erzählenswert ist.

Schon ihr Format und das schöne Layout lassen nur Gutes ahnen: Die Friedrichshainer Chronik berichtet informativ und liebevoll aufbereitet über alles, was in Friedrichshain erzählenswert ist.